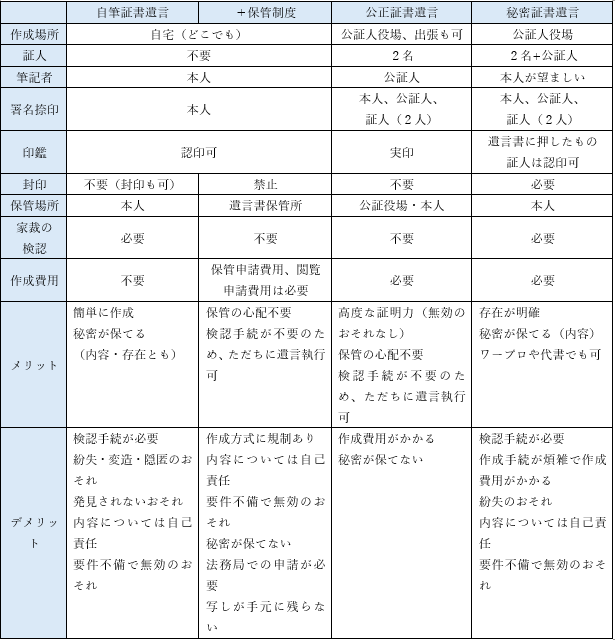

比較(自筆証書、自筆証書+保管制度、公正証書、秘密証書)

公正証書遺言のメリット

- 安全確実な遺言方法

- 遺言者の自書が不要

また、公正証書遺言では、遺言者が署名できなくなった場合でも、公証人が、遺言公正証書にその旨を記載するとともに、「病気のため」などとその理由を付記し、職印を押捺することによって、遺言者の署名に代えることができることが法律で認められています。公証実務では、この付記をした上で、公証人が遺言者の氏名を代署し、その代署した氏名の次に、遺言者に押印してもらうことが行われています。さらに、遺言者が押印することもできないときは、遺言者の意思に従って、公証人が遺言者の面前で遺言者に代わって押印することもできます。

- 公証人の出張が可能

- 遺言書の検認手続が不要

- 遺言書原本の役場保管

- 遺言書原本の二重保存システムの存在

- 遺言情報管理システムの存在

公正証書遺言と自筆証書遺言

- 無効となる危険性の有無

これに対し、公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が関与するので、複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にしますし、もとより、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。また、公正証書遺言は、遺言をその場で訂正する場合でも、公証人が責任をもって訂正手続を行うので、安心です。

- 字が書けない場合

これに対し、公正証書遺言では、体力が弱り、あるいは病気等のために、手書きすることが困難となった場合でも、公証人に依頼することによって、遺言をすることができます。遺言者が署名することさえできなくなった場合でも、公証人が、遺言公正証書に、その旨を記載するとともに、「病気のため」などとその理由を付記し、職印を押捺することによって、遺言者の署名に代えることができることが法律で認められています。公証実務では、これに加えて、公証人が遺言者の氏名を代署し、その代署した氏名の次に、遺言者に押印してもらうことが行われており、遺言者が押印することもできないときは、遺言者の意思に従って、公証人等が遺言者の面前で遺言者に代わって押印することができます。

- 検認手続の要否

これに対し、公正証書遺言では、家庭裁判所における検認の手続が不要ですので、相続人等の負担が少なくて済みます。

- 証人の要否

これに対し、公正証書遺言では、証人2名の立会いが必要です。証人が立ち会うことによって、遺言者の真意を確認し、手続が適式に行われたことが担保されます。

- 保管上の危険性の有無

これに対し、公正証書遺言では、遺言書の原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。

- 費用の有無

これに対し、公正証書遺言では、政令で定められた手数料が必要です。ただし、相談は無料です。

公正証書遺言の検索・謄本請求・保存期間

公正証書遺言の検索

平成元年以降に作成された公正証書遺言については、日本公証人連合会において、遺言情報管理システムを構築し、全国の公証役場で作成した遺言公正証書の情報(作成公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等)を管理しております。全国の公証役場において、このシステムで遺言公正証書の有無および保管公証役場を検索することができますので、お近くの公証役場にお申し出ください。遺言検索の申出は、無料です。

遺言検索の申出は、秘密保持のため、相続人等の利害関係人のみが公証役場(公証人)に対してすることができます。申出の際の必要書類は、①遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)、②遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本、③申出人の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書または実印および印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))です。

なお、遺言者が亡くなる前は、遺言検索の申出は遺言者本人に限られています。

- 公正証書遺言の検索システム

平成元年以降に作成された公正証書遺言については、日本公証人連合会において、遺言情報管理システムを構築し、全国の公証役場で作成した遺言公正証書の情報(作成公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等)を管理しております。全国の公証役場において、このシステムで遺言公正証書の有無および保管公証役場を検索することができますので、お近くの公証役場にお申し出ください。遺言検索の申出は、無料です。

- 検索の方法および必要書類等

遺言検索の申出は、秘密保持のため、相続人等の利害関係人のみが公証役場(公証人)に対してすることができます。申出の際の必要書類は、①遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)、②遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本、③申出人の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書または実印および印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))です。

なお、遺言者が亡くなる前は、遺言検索の申出は遺言者本人に限られています。

公正証書遺言の謄本の請求

遺言者の相続人は、遺言検索の申出をすることができます。遺言検索は全国どこの公証役場でもできますので、お近くの公

証役場に出向いて遺言検索の申出をしてください。

遺言検索の結果、遺言書を保管している公証役場が明らかになれば、保管公証役場に対して遺言公正証書の謄本を請求することができます。

遺言公正証書の謄本の請求は、郵送によっても可能です。

謄本請求の際の必要書類は、

①謄本請求書(本人確認の資料として、印鑑登録証明書を用いる場合は実印を押印してください。それ以外の運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書の場合は、押印は不要です。)

②遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)

③遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本

④謄本請求者の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書または実印の場合は印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))です。なお、謄本請求者の本人確認の資料として、マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書を利用した場合には、補充的に、テレビ電話を利用して本人確認を行うことになります。

遺言書を保管している公証役場が分かれば、事前に保管公証役場に連絡を入れて、その旨をご相談ください。

遺言者の相続人は、遺言検索の申出をすることができます。遺言検索は全国どこの公証役場でもできますので、お近くの公

証役場に出向いて遺言検索の申出をしてください。

遺言検索の結果、遺言書を保管している公証役場が明らかになれば、保管公証役場に対して遺言公正証書の謄本を請求することができます。

遺言公正証書の謄本の請求は、郵送によっても可能です。

謄本請求の際の必要書類は、

①謄本請求書(本人確認の資料として、印鑑登録証明書を用いる場合は実印を押印してください。それ以外の運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書の場合は、押印は不要です。)

②遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)

③遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本

④謄本請求者の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書または実印の場合は印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))です。なお、謄本請求者の本人確認の資料として、マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書を利用した場合には、補充的に、テレビ電話を利用して本人確認を行うことになります。

遺言書を保管している公証役場が分かれば、事前に保管公証役場に連絡を入れて、その旨をご相談ください。

公正証書遺言の保存期間

公正証書遺言は、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとしています。

公正証書遺言は、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとしています。